今天为你介绍的是,很多大牛包括Google创始人都在使用的学习方法——费曼学习法。

学习好的人,通常都在有意识的使用自己的方法,而学习不好的人,大多都处于无意识的学习状态。

如果你还没有找到自己的一套学习方法,就继续读下去吧。

1、Google创始人都在用的超级学习法

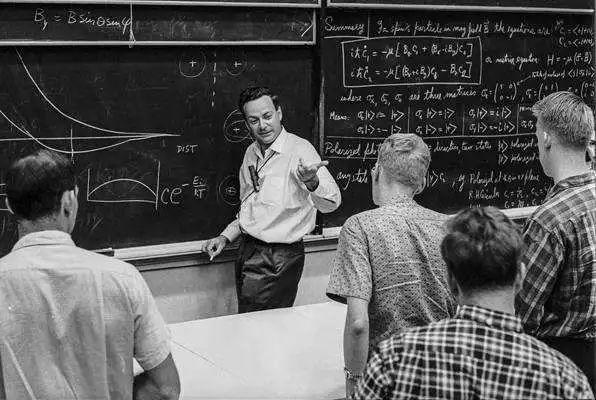

费曼正在讲课

有一个学习界的大神,Scott young,他写过一本书,叫做《如何高效学习》,书里有单独一个章节,就是介绍他最推崇的学习方法:费曼学习法。

这哥们经历非常传奇,当年自己一个人憋在屋子里,就靠着网上的公开课,硬是用1年时间,刷了33门课,把麻省理工大学4年的计算机课程给拿下了!光是这么一个经历,就足以证明他的学习能力有多强。

在有一次采访中,他曾经被问到,是怎么做到的?他说了两点:

第一,目标足够坚定,他逼着自己必须在1年之内完成这些课程,说到做到。

第二,方法足够科学,当然,费曼学习法只是他的核心方法之一。

还是先问大家一个问题,你的学习方法是什么?

别着急回答,可以闭上眼睛,仔细思考一下自己的学习过程,比如你要复习一门考试,或者学习一个新的概念,你是怎么来理解和消化它的。我们再问一个问题:你的每一次学习,使用的方法都是相同的吗?

我每一次获得的答案,各不相同。

换句话说,我们在学习的过程中,通常都处于一种杂乱无序的状态,心情好的时候,多看点资料,整理点笔记,心情不好的时候,就随便找点文章,做几道题,应付下自己。

也就是说,对于大多数人来说,你问他这个问题,你的学习方法是什么呀?他们通常都是同样的蒙圈状态。不就是学习嘛,不靠方法,纯靠心情。

这也就是很多人,在学习过程中经常会遇到瓶颈,总觉得学习效率很低的原因,因为我们根本没有找到一种行之有效的方法,更重要的是,我们甚至都没有刻意锻炼自己形成一套固定的方法。

接下来这句话是个金句,需要划重点哈:学习好的人,通常都在有意识的使用自己的方法,而学习不好的人,大多都处于无意识的学习状态。这就是学习优劣的最大差异!

查理芒格的《穷查理宝典》相信大家很多人都读过,无论大家是不是能记得住他那101个思维模型,但至少都能有一种感觉:查理芒格,总是在试图用固定的模型来解释复杂的世界。

也就是说,只要对某些固定的模型有足够的理解,就可以利用这些模型作为钥匙来打开各种各样的门。

那么,我们应该怎么样才能找到并且应用自己的钥匙呢?先不着急找答案,我们再来听个故事。

提到查理芒格,一定会想到另一个人,本杰明富兰克林,他是查理芒格的偶像,他写的《穷查理宝典》其实就是在向他的偶像致敬,因为富兰克林曾经写过一本《穷查理年鉴》。富兰克林呢,是一个名副其实的大学霸。

我想大多数中国人,尤其是80、90后们,对他印象比较深的,可能是以前小学自然课本里,他在雷雨天气放风筝的画面,他把雷电引到了地球,然后发明了避雷针。

当然,这只是他所有成就里的一点点小插曲,他还是美国的开国三杰、独立宣言的起草者之一,美国有史以来最成功的出版商、他还提出了电荷守恒定律、发明了摇椅、改进了路灯……领域之广,让人惊叹。

但是有一件事,他却很耿耿于怀,他有一个爱好,非常喜欢下国际象棋,咱们都知道有一个一万小时定律,而富兰克林下棋怎么也有几千小时了,但是技艺却很一般。

后来他找到了问题所在:即使他下了10000小时的棋,却始终将下棋当做一种娱乐方式,并没有刻意地思考更深层次的下棋奥秘,没有理解棋局中的各类所谓“套路”,而是随意为之。

正是因为随意随性,使得他的象棋技艺,始终没有大幅升级,即使付诸了那么多的时间。

其实,这和我们前面提到的,对于学习方法的固定化、刻意化是一个道理。我们在回顾一下之前说的那个句子:学习好的人,通常都在有意识的使用自己的方法,而学习不好的人,大多都处于无意识的学习状态。胡乱地学,和有章法的学,差的真的不是一星半点。

那么今天,我们要理解的费曼学习法,就是我的学习钥匙,当然也是很多大牛们的学习钥匙。

在今天1小时的课程时间里呢,我会尽量用最精简的语言来讲述最核心的内容,一个小时的信息量会很大,但是我尽可能地用大家最容易接受的语言,来把费曼学习法讲清楚,当然这也是费曼学习法最最最核心的一点。

费曼老爷子当年从事物理研究的时候,也是这么要求身边同事这么做的:

向他汇报或者解释一个新事物,必须用最简单的话来讲清楚,一旦解释过于冗余或者复杂,说明你根本没有透彻地理解这件事。

2、费曼的故事

费曼老爷子是一个非常有趣的人,也被称为史上“最聪明最有趣的物理学家”。列举一些他的小故事:13岁学完微积分;24岁加入“曼哈顿计划”(就是美国原子弹的研发计划);同年拿到普林斯顿物理学博士;之后开始他的研究之路。

而同时,他也是很多硅谷传奇们眼中的共同偶像,比如:微软的比尔盖茨,说费曼的生动讲解使科学充满了趣味,而且绝无其他人能够比他做得更好;Google创始人谢尔盖·布林,从青年时代起就一直喜欢费曼,认为费曼对自己的人生轨迹影响很大,对他赞不绝口。

Google的另一位创始人拉里·佩奇也推崇费曼的作品。包括发火箭造特斯拉的马斯克,他所说的第一原则思维和费曼的很多学习认知非常相似。

我用三个简短的小故事,来让大家迅速了解费曼。

1、费曼的爸爸和恐龙

小时候,费曼家里有一套《大英百科全书》,他爸爸常让小费曼坐在他的腿上,给他念书。

比如有一次念到恐龙,书里说,“恐龙的身高有25英尺,头有6英尺宽。”这时候,爸爸停下来对费曼说:“来,让我们想一下这句话是什么意思。这也就是说,要是恐龙站在门前的院子里,那么它的身高足以使它的脑袋凑着咱们这两层楼的窗户,可它的脑袋却伸不进窗户,因为它比窗户还宽呢!”

就是这样,费曼的爸爸总是把所教的概念变成具体形象,有实际意义的东西。而费曼从父亲那儿学会了一个很有力的学习技能:“翻译”。无论学习任何东西,都要努力琢磨出它们究竟在讲什么,实际意义是什么。

2、天才的马太效应

在费曼上中学的时候,就已经显示出了他强大的学习能力,班上有任何难题,大家都会跑到费曼这里找答案,大家都觉得他是一个超级天才,但事实上,费曼120的智商,并非绝顶聪明。

那为什么会让大家有这样的「天才」印象呢?

费曼揭秘说:“我记得那是在中学,在上第一节课的时候,有个家伙拿着一个几何难题,或者他的高等数学作业里的什么玩意儿凑过来。我不把这个该死的东西弄出来,我是不会作罢的——这要花费我15到20分钟。

但是在一天当中,另外些家伙拿着同样的问题来找我,那我一眨眼就给他做好。因此,一个家伙花费了我20分钟,而另外五个家伙认为我是个超级天才。”这或许就是成为天才的马太效应(马太效应:强者愈强,弱者愈弱)。

3、痴情的费曼

费曼亚琳被确证为淋巴腺结核只有七年的存活期后,费曼与她结婚,过了九年快乐时光。这段经历,被拍成传记电影《爱你一万年((Infinity)》。

我依然记得20年前看他在传记里写的这一段:”亚琳去世时,费曼似乎并没有那么伤痛。大约过了好一阵子,有次,他在街上行走,看到橱窗里有件裙子,心想,如果亚琳穿上一定很好看。”不禁潸然痛泣。

3、费曼学习法

费曼的成功并非因为他是天才,智商120只是比正常人高那么一点,关键是他所掌握的学习方法。

我们学习的也就是一种方法,能够让自己在更短的时间内,获得更多的知识,解决更多的问题,获得更多的自由。

所以,在学习费曼技巧之前,一定要给自己灌输一种正念,所谓修行嘛,要讲究正念,这个正念就是:我希望通过学习来让自己的每一天更加充实,让自己的生命更加丰富多元。听起来是在灌鸡汤,但我确实是这么想的。

正念建立不起来,即使你掌握了学习方法,即使你通过这个方法搞定了这个月的考试,也一样可能在下个月又开始荒废。

当把学习这件事看作是一阵风的事,通常走的都不会很远。反而是把心放宽,把心态放平,认认真真地琢磨自己这一辈子都要怎么去学的问题,才是实现真正的学习自由。

费曼学习法,总共分四步,非常简单:确定目标、模拟教学、重复回顾、概念简化。总共16字箴言,就这么简单,但是背后其实是蕴含着很高的信息密度的。

我先按照这四个步骤,来给大家模拟描绘一下费曼学习法的整个流程:

第一步,拿出一张16开的白纸,写下你希望学习的某个概念,通过阅读资料,理解这个概念,并把核心要点写在纸上。

第二步,第一遍理解完成之后,把纸盖住,想象你是一位老师或者长者,或者在吃饭的时候想跟同学吹一下牛,请凭着自己的理解和记忆,把这个概念涉及的内容,讲出来。讲完之后,请把刚才讲述的重点写在背面的纸上。

第三步,对照两张纸上的内容,查漏补缺,也就是找到你讲出来的内容和之前的内容有什么遗漏的地方。并且标记出来,作为需要进一步强化的概念点。

好,不着急进入第四步,这里会进入一个小循环,当你在第三步找到自己的遗漏内容时,再回到第二步,重新学习,讲述,接着再对照,再找遗漏,再对遗漏进行学习理解……直到,你能够完完全全的把这个概念的来龙去脉都彻底讲清楚。

好,那么我们进入第四步:概念简化。李笑来老师曾经提到过一个词,叫做“最少必要知识”,也就是说,你去弄懂一个概念,有哪些知识是你必须了解的,找出他,对于一些多余的信息,要删除掉。其实这个方法类似于我们的概念简化。

我们可以把这些知识,看作是一个树干,这些都是最干的干货,记住他然后再从他开始,逐步引出自己的概念知识树。

同时,概念简化很重要的一个方面呢,就是类比。简单说,就是用自己更熟悉的概念来和新概念建立联系。

其实,在很小的时候,老师给我们讲课的时候就在用类比,比如:那会儿上小学的时候,因为学校条件比较差,没有地球仪,然后老师在讲什么是地球的时候,就让我们想想,地球就像一个鸡蛋,这个感知一下子就能立体起来。好,接下来我们一步步来拆解。

第一:目标确定

如果仅仅从费曼学习法的角度来讲这一点,其实相对单薄很多。所谓目标确定,其实就是确定你要学习的一个概念或者一门功课,或者是一类考试。在费曼学习法中,其实并没有太展开去讲如何确定一个目标。

但是我在实践费曼过程中,觉得目标这件事看起来很简单,但我们很多时候确立的目标,都存在一定问题。结合一些目标管理的书籍,我逐步总结了自己的一套设定目标的方式,希望能够作为这一步骤的补充:

首先,要给大家推荐一本书《成功,动机与目标》。

我在做一件事情之前,很喜欢分析事情背后的真正意义,换句话说,我做一件事一定会赋予它足够重要的意义。

其实,这个行为习惯的源头,就在这本书里,在建立目标的时候,要将自己的动机和目标建立足够亲密的联系,而且要让这个动机足够强烈,这样才能够支持你更加坚持地付诸行为,达成目标。

说完动机这件事,再说几个目标制定的原则,这也是德鲁克创立的最重要的管理原则, 制定目标的SMART原则:

S——Specific:具体,目标必须是具体的

M——Measurable:可测量,目标必须是可以衡量的

A——Attainable:可实现,目标必须是可以达到的

R——Relevant:相关,目标必须和其他目标具有相关性

T——Time-based:时效,目标必须具有明确的截止期限

比如,我们想学习一门编程语言。

首先,关于动机,也就是学编程的意义,我写了3条出来:

1、解放重复性劳动,重复没有创造性的工作更适合交给忠诚的机器来执行;

2、加强思维逻辑能力,显然编程语言比世界上任何人与人间沟通的语言更严谨;

3、要让周围的人看到属于我自己的一个互联网空间。建站门槛不高,但是持续有一个属于自己的空间是个很酷的事情,也是我一直想做没做到的。

好,意义明确了,接下来就是思考自己的学编程目标。

经过初步调研,我发现从学习写HelloWorld到搭起自己的网站,其实不仅仅是学一门编程语言那么简单。于是我把目标分成了三部分:

- 用最快的方式掌握基本的语言结构,就像我们学英语得学会各种单词语法,每天晚上照敲代码1个小时;

- 因为暂时不需要制作桌面软件,所以我把教程内容中关于GUI的部分剔除,重点看Web和服务器部分,每天搞懂2-3个核心概念;

- 最小单元实践,在基本搞明白了从浏览器到服务器的整个流程后,开始搭建完整的系统,一点点往上增加功能、配置资源,直到把网站搭建起来。

这就是我的目标,我并没有把学会编程语言作为一种绩效指标,而是把目标聚焦在我要做什么上。然后,一周之后,我用浏览器打开了第一个写着“Hello World”的网页。

那么我这个目标是不是合理呢?

我们套用一下smart法则:首先目标是具体的,没错,具体到我每天都要做什么;可测量,当然可测量可实现,这个我在定目标之前是做过功课的,看了很多文章,没问题相关性:时间:其实当时给自己的期限就是1个月,倒要看看能不能运行起来。

接下来就是坚持,把每个目标分解到每天更细粒度的任务上,然后把每一项任务按计划完成。。

第二:模拟教学

费曼曾经要求实验室里的人给他用最简单的语言(起码不超出费曼的现有的理解能力)介绍任何概念,不管这个概念是多么复杂,只要这样下去他就能在最短的时间内了解一个他完全陌生的领域。

费曼说:如果你不能向一年级学生解释某种事物,那就没有真正懂得这一事物。(If you can’t explain something to a first year student, then you haven’t really understood it. )他的老师惠勒也曾说过:只有通过教别人,才能让自己学会。

金字塔法则:

美国国家训练实验室研究证实,不同的学习方式,学习者平均效率是完全不同的。传统学习方式,例如听讲、阅读,往往属于被动的个人学习,学习吸收率低于30%,而如果采取主动的学习方式,例如小组讨论,转教别人,学习吸收率可以达到50%以上。

而在这个金字塔中,学习吸收率最高的,恰恰是费曼技巧强调的“模拟教学学习法”,吸收率达到了90%!

在费曼离世二十多年后,教育专家们指出:“达致最佳成效的方式为:富有工作经验的学生与能居中串起并能扮演辅导角色的教授,共同在课堂上讨论。宗旨为‘搭建起实务与理论的好桥梁’。”

这也正是费曼技巧的精髓:以教促学,积极学习,在学习过程中,结合理论(理论学习)和实践(将学到的知识传授给他人),以达成更高层次的学习。

好,所谓以教促学,我想对于我们普通人来说,主要可以分为两种方式:

第一,自己给自己讲,把一个学过的概念拿出来,用自己的语言把他讲清楚,直到自己满意为止。这对于考试啊、复习啊这种项目式的学习非常有帮助。

第二,也是我很推崇的一种,就是写作。应该这么说,写作从未像今天这样能够拥有如此巨大的传播价值。互联网让我们拥有了把自己的文字展现给所有人的机会,同时也带来了知识变现的价值。

而我们说的学习过程中的写作,则撇开所谓的知识变现,单纯从我们自己的学习效果上来看,非常非常有价值。

这个写作过程,其实就是一种教学。

我在回顾去年52篇周记的时候,经常会笑出声来,通常是因为:我在笑当时的我,怎么会如此浅薄?

这就是写作的力量,当你持续输出,提升自己的认知之后,再回头看,发现原来你已经走了很远的路。这就是成长的学习之路。

第三:重复回顾

这一步呢,我还是想从两个方面来讲。

一方面是费曼学习法中的重复回顾。

其实就是,在你完成第二步的过程中,一定会有一些卡壳,会有知识盲区,没办法一蹴而就地把一个概念吃透,这个时候要做的就是回顾。

重新回到资料之中,再次理解和思考,找出那些不懂的点,通常也是难点。我很相信一句话:“思维懒惰比行动懒惰更可怕。”

什么意思呢?有一个场景你一定不陌生,做一件事的时候,你明明知道这不是最优方式,明明有改进的空间,却始终不愿意思考,怎么才能优化他。

讲个故事。

当时刚进公司的时候,我跟着一个前辈做运营,每天需要搬运大量的内容,从文字到短视频,前辈带着我一步一步地学,很多东西都需要手工复制粘贴,同时借助一堆本地工具才能完成,工作量巨大。

做了一阵子之后,我就在思考,难道真的必须用这么复杂的方式来做这件事吗?手工操作不仅工作量巨大,也很容易出错。然后我就开始研究,能不能通过一段代码程序批量下载和处理这些文本和短视频?

然后当我学会了Python后,试验了很多次,终于搞定啦!

虽然我前前后后花了差不多1整天时间来折腾这件事,但是相比每天8小时人工复制粘贴,这1天的优化时间绝对算得上是一劳永逸!

这就是所谓的思维懒惰,我们在重复回顾这件事上,同样会犯这样的错误。

你明明知道,那些不懂的知识才是我的盲区,明明知道必须回头再学才能把这件事搞明白,可你就是闭着眼睛装作看不见。

就像很多人的题海战术,他们不叫题海战术,那叫做“简单题海战术”,每次只做那些会做的题,一天下来做了好多题,哇,我好棒,好有成就感,但其实他把最应该学懂的难点和重点,统统扔掉了,只做那些简单的题,除了刷你那些廉价的“成就感”,对于学习这件事没有任何作用。

大家一定听说过一个概念:艾宾浩斯遗忘曲线。

记得当时上大学的时候,背单词,有一本单词书的封面上,就写着这个特别拗口的名字。啥意思呢?

由德国心理学家艾宾浩斯(H.Ebbinghaus)研究发现,描述了人类大脑对新事物遗忘的规律。人们可以从遗忘曲线中掌握遗忘规律并加以利用,从而提升自我记忆能力。该曲线对人类记忆认知研究产生了重大影响。

这条曲线告诉人们在学习中的遗忘是有规律的,遗忘的进程很快,并且先快后慢。观察曲线,会发现,学得的知识在一天后,如不抓紧复习,就只剩下原来的25%。随着时间的推移,遗忘的速度减慢,遗忘的数量也就减少。

有人做过一个实验,两组学生学习一段课文, 甲组在学习后不复习,一天后记忆率36%,一周后只剩13%。乙组按艾宾浩斯记忆规律复习,一天后保持记忆率98%,一周后保持86%, 乙组的记忆率明显高于甲组。所以,知识一定要重复。

第四:概念简化

这一部分应该说是我们学习方法的集中成果展示的阶段。理解了一些概念和知识,剩下的就是要尽可能地记住并且随时提取它,不然那些知识只不过是我们大脑里的过客而已。怎么做呢?就是尽量实现概念简化。

《奇葩说》大家应该应该都很喜欢看啊,当时第一季的海选,不知道你们有没有注意,高晓松和蔡康永两个人并排坐着,选手们一个个进来表演。记得当时有一个选手,自我介绍说自己对历史非常有研究,尤其对汉代历史非常精通。

然后,历史大牛高晓松有点不服气了,开始发问:“汉朝总共有几个皇帝呢?”选手说“前12后12”,也就是东汉西汉各12个皇帝。

高晓松接着问:“那么都是哪些皇帝呢?”

选手开始思考,掰着手指头一个一个说“汉高帝、汉文帝……”

然后,高晓松坐不住了,直接打断:“高惠文景武昭宣 元成哀平孺子篡 光武明章和殇安 顺冲质帝恒灵献”。

瞧,高晓松把这么多的皇帝,编了个顺口溜出来。把概念做到简化,然后完成记忆。这就是概念简化,尽量不占用我们过多的内存,然后实现记忆。

当然,这一部分概念简化,其实还有一部分内容就是刚才提到的类比。比如,李笑来曾经提到自己最喜欢的一个类比,就是“教育就像一副眼镜。”戴上眼镜之前和之后,我们看到的其实是同样的世界;但带上眼镜之后,我们就能看得更清楚。

教育也一样,受教育之前与之后,我们身处的其实是同样的世界;可受教育之后,我们就能看得更清楚,想得更明白,选择得更有效,行动起来更有收获……